『 how real is reality ? 』

一方面,現實有多逼真?

另一方面,多逼真才算現實?

上面的句子被譯為『真實有多真』,關於『真』我們究竟有多少想像?一方面當然是拉岡架構出的真實(real),另一方面紀傑克拉入的現實(reality)似乎也是有那麼點真(這種真也就是幻見的位置)。在『理論之後』中,伊格頓反覆的提醒著真理不過就是些稀鬆平常的真(這種真是truth),另外也描繪出人們想像中的真理的真實際上多少是崇高化的真,是一種被理想化的真。而我們還有一種真,是事實(fait/fact)的真。

回到中文的語境裡,在中文世界裡我們有多少種真?或是上面的這麼多種真(或是說上面的字多少都強烈的隱含著『真』的性質),有這麼多種真,而真實際上又有多少可能的意旨?一方面我可能也無能全面的理解西方哲學上關於真的許多討論,但同時這些關乎真的西方字眼,在中文世界裡的理解似乎又總是帶著某種程度的模糊不清。

中文語境中這些真事實上都是在隱晦的標示著『A在這方面為真,但在另一個角度就不真』這種奇怪的既真又不真,這些真之中多多少少都存在著某種對於真的否定,而正是這些否定,將『真』差異化了,形成了許多種小小的真,各自在不同面相為真的真。

單純翻譯的而言彷彿並不困難:

真理/真相的truth/verite

真正/逼真的real/reel

真實/現實的reality/realite

事實/實際的fact/fait

truth

在中文同時有真理/真相兩中翻譯,而偏偏這兩種真在中文世界裡似乎很難被聯想在一起,在中文世界裡的真裡,似乎只能指向『道』,一種俱唯一性與超越性的真,也是不在人類可觸及範疇的真,這種真甚至時常被假設為不可思的,或取『道』的方式不是思而是『悟』,而且得到這種真同時也就完成了人生的意義,因此『真理』幾乎被定位在純粹的不可能,一種神話性的位置上。

而真相則又是另一種完全不同的真,真相只存在謊言背後,是一個解答,真相是存在的,但放置在一個需要尋找的位置,如果沒有『迷/謊言』就沒有『真相』。

real

真正的,真的,對立於假的,因為很多東西是假的,所以才需要強調『這是真的』。

逼真,則是建立在對象本身的假,因為對象不是真的,但看起來很像真的,是一種像是真但其實不真的幻覺,且同時我們早就知道『事實上,真相是,這個對象不是真的』。

reality

現實,現實是一種無奈的真,也是一種不被期待的真,通常結果像我們展現出一種非我們原先所預想的狀態,且這個狀態本身為真時,我們才說這是現實。另一方面,現實似乎是對立於夢想的,一方面是結果上的對立,另一方面是物質性的對立。另外,現實總是帶有著社會性的聯想,日常使用上現實幾乎等於社會現實的縮寫。

現實是唯物的,真實則有可能是唯心的,真實往往是一種看起來不特別真,但實際上卻很真的真。另一方面,真實恐怕是中文裡最中性的一種真,也最貼近真的本意-就是『真』。另一方面真實往往也帶有一種浪漫性的想像,跟真理相似,因此每當奇幻小說出現帥氣的字眼,總是『真實之X』或『真理之X』。『真實』意義上似乎更貼近real。

fact

事實,恐怕是最堅硬的一種真,一種證據式的真,不可辯駁的唯物的真(當我說到『事實』通常表示我希望對方無法反駁),似乎也帶有自明的特性。

實際,應該歸屬於現實的欄位,因為現實如此,因此有一個實際的做法或可能性,實際同樣表明著一種非浪漫性以及不可辯駁性。

最後,到底什麼是『真』?

恩..... 好....

2011年9月30日 星期五

一個轉身後我開始明白那些悲壯的革命口號之後的情境,假使將藝術的位置放在那樣的維度,那麼的確只要一個瞬間,創作的情境就會從『太多可能,所以我無從選擇』的鬆散埋怨,轉為『毫無可能,出口在哪裡?』的迫切危機。

而在我順著G的思考邊走邊想的同時,又在繼續考量那美感究竟是什麼?確實,視網膜藝術不會是大寫藝術的終極答案,但是否他的存有確實是必要的亟待取消,在此我討論的不是將視覺愉悅視為敵人的那種觀點,而是他是否真的無法被放置在前面的那種語境裡被討論?

另一方面,美感,這個鬆散的詞究竟有多少中區分方式?崇高/優美當然是最古典的架構,而在DD的經驗中,我們嘗試過將優美保存,崇高則完全拋棄在討論之外。回想起來,那還真是個非常調軌的選擇,且頗值得玩味。

優美,讓我想到關於品味的討論,或許也可以從完形心理學或視覺理論中著手。

而崇高,一方面是精神性的想像再現,另一方面又是純粹的相互主体關係。到底是藝術家再現了無限,或是藝術家製造讓觀眾看見無限的陷阱?

第三,美感,是不是必然必需由知覺形式所給出?R提到的『也有文字構成的影像』似乎可以快速的回答問題,如果影像可能給出美感,那麼文字構成的影像同樣可以。於是美感又拉出了一個層次,美感可能可以藉由暗示給出,可以是純粹的被觀眾想像出來的。

(我覺得談美感,還真是個很想仔細想清楚,但每次說出口都會害羞,又覺得丟臉的問題)

回到重點,一方面,或許張望一番,發現所有的路都是已經走過的路(但我還困在這裡),而唯一的出口必然是一條新的路,這裡看不見的路,還沒出現的路,於是我必需製造出一個機會,或是等待,藝術的可能性必需仰賴著某種否定的現狀,進而期待一個新的到來。而另一方面,美感卻似乎不一定需要相同的前提,一首優美的曲子不一定要是新的才會讓人感到優美,甚至相反的我們可能會反覆的去聽一首一點也不新的曲子。

這裡我注意到一個瑕疵,是美/感動的混為一談,這就衍伸了更麻煩的問題,是因為對於藝術品的『感動』幾乎是一種不會在美學中被討論的關係,即使存在這樣的描述,那也都更貼近一種現代主義式的藝術神話故事中。而在我早先的想像裡,感動必然的涵蓋了某中經驗,除了崇高或優美這種知覺感性,還必需牽引起主體的經驗層面,才有可能產生那種所謂的『感動』,感動甚至更多的層次是在非藝術領域的,而這麼一來我到底要怎麼討論?

2011年9月29日 星期四

G這麼解釋,一方面我們的『所是』取決於我們的『所為』,創作者製造作品,又被作品從新定義自己,因此只要處於勞動狀態,那麼我們總是不斷的處在『尚未』成為什麼的位置上。

苦思者(班雅明)尋找出路,而眼前的路全都是已經走過的路,是人們已經走過的痕跡,如此一來,文本的生產必然需要走一種『否定的路』,唯有否定『沒有,不是』才能製造出一種全新的『有/是』,即使因此陷入迷路的狀態,至少『否定』製造出一種可能性。(這段多少參雜了我自己的想像)

這是前言,中我看到的概略理解,有趣的是,整合了尼采,馬庫瑟,阿多諾,傅科,G不是線性發展的抓著著法蘭克福學派的進化,也沒有被稀釋在當代思潮之中,而是緊扣著跨越百年的每個論述中共通的『否定』狀態(而洪席耶的『異識』不也具備某種否定性,佛絡依德的壓抑文明概念同樣也是否定的,現象學式的深度也是基於阻絕與否定,紀傑克的崇高客體,也是依賴著對象物的不可知),優秀!(其餘優秀的點改天再談)

(甚至對於自己擁有這篇論文,感到小小的幸運)

苦思者(班雅明)尋找出路,而眼前的路全都是已經走過的路,是人們已經走過的痕跡,如此一來,文本的生產必然需要走一種『否定的路』,唯有否定『沒有,不是』才能製造出一種全新的『有/是』,即使因此陷入迷路的狀態,至少『否定』製造出一種可能性。(這段多少參雜了我自己的想像)

這是前言,中我看到的概略理解,有趣的是,整合了尼采,馬庫瑟,阿多諾,傅科,G不是線性發展的抓著著法蘭克福學派的進化,也沒有被稀釋在當代思潮之中,而是緊扣著跨越百年的每個論述中共通的『否定』狀態(而洪席耶的『異識』不也具備某種否定性,佛絡依德的壓抑文明概念同樣也是否定的,現象學式的深度也是基於阻絕與否定,紀傑克的崇高客體,也是依賴著對象物的不可知),優秀!(其餘優秀的點改天再談)

(甚至對於自己擁有這篇論文,感到小小的幸運)

L口中描述的R的美學,或是L本人,似乎長期的疏漏了『我們為什麼會想看』這個主題,即便D確實可能支撐著不可言說,或是扮演著某個關鍵的美學時刻,但D如何觸發?D不會莫名其妙的自動發生在自然生活中,D就如同黑幕,黑幕的力量來自於想看卻看不見,而黑幕的力量取決於主体有多想看見。同時又彷彿可以轉移到對於物的想像,關於物的神祕魅力的度量事實上是一種意向性的經濟。然而,這種想像已經是六十年前想像了,如今仍舊沒有新的說詞嗎?

可想像性/創造性,好難。

---------------------------------------

藝術鮮少被期待提出一種有效的解決方式,而往往被想像為一種可思的物件,作為提出解決方案的思考中的其中一個黏扣點,一面牽繫著社會現實,另一面懸掛著藝術知識以及種種想像。因此沒有多少人會期望藝術成為一種嚴肅的科學,這種豁免權無比珍貴,藝術一方面獲得絕對的自由,然而另一方面,可想像的,藝術成為一個永恆的迷,就如同宇宙的誕生,或是女人到底在想什麼一樣。(最後一句明顯是被伊格頓赴身)

---------------------------------------

X是可以任意被替代的物件,以這個任意的物件為場域,以想像為螢光劑,實際運轉一次,方可測量想像作用的可能方式並架構出一個幻見機器的結構。

可想像性/創造性,好難。

2011年9月24日 星期六

---------------------------------------------

『沿著他們

我和我的獨角獸

躲在地窖裏

牠背誦我19歲的詩句:

嘔吐今天

帶著昨日的穢物

牠如此憂傷又得意

牠甚至淌著口沫

那種神秘的粗俗仍然...』

- 我和我的獨角獸 - 夏宇

----------------------------------------------

我將東西裝箱,準備在冬天來臨前寄出

於是我就不會在擁有這些了,不知道是不是好事

涼涼的風刮去一層皮,氣味流出來,想像與那無關,卻依然肆虐

而我又想所謂的道德,公平,或是倫理,是那麼的與我不相干

所以我還是把東西裝箱了。

天空飄來一片羽毛,在我的手心上,我柔了柔它

他上頭沾了我的氣味,於是它變成我的

但我沒有要他,就把他和我的味道留在那裡

貼上膠條,冰封箱子裡的時間

其實我也不擁有時間,所以不覺的殘忍

其實我也___,所以不覺的過分。

那不是我的宇宙,所以我不要裡頭的星辰

2011年9月22日 星期四

『但無論如何,搞創作的人,就還是要去搞創作啊』

在這段七拼八湊的對話裡,至少在上面這個句子裡

淺藏著一個概念,就是無論關乎藝術的命題有多少,仍然有一種命題是『創作』本身

有別於往常我們提到的藝術知識,無論是關於藝術的知識,或是藝術生產前的知識

都仍然不具備,描述『創作』這個概念自身的方法

因此才會使用創作當作唯一的辭彙,把創作和藝術知識區分開來

在此,藝術這個本來就含混的大命題似乎被二分了

一邊是生產藝術的行動-『創作』,另一種是後設位置的藝術知識

而事實上似乎也是如此,或是即便如梅絡龐帝之於塞尚,德勒茲之於培根

藝術知識的位置又如何可能真正滲透進入藝術的生產行為本身呢?

又或是即便可以(比方說許多創作者自己同時也生產論述)

而又有哪篇之名的論述曾經描述了創作狀態究竟為何?

而我在藝術學院鬼混了這大半天,也許我逐漸可以用飄忽的方式去描述藝術的輪廓

卻仍然無法介入『創作』這個概念半分,偶爾靈光閃現的時候我覺得我好像抓的到

但說穿了,其實我連那是什麼都還不知道。

因此,對我而言,那還不是魔術師的技術,而是修行者的期望。

在這段七拼八湊的對話裡,至少在上面這個句子裡

淺藏著一個概念,就是無論關乎藝術的命題有多少,仍然有一種命題是『創作』本身

有別於往常我們提到的藝術知識,無論是關於藝術的知識,或是藝術生產前的知識

都仍然不具備,描述『創作』這個概念自身的方法

因此才會使用創作當作唯一的辭彙,把創作和藝術知識區分開來

在此,藝術這個本來就含混的大命題似乎被二分了

一邊是生產藝術的行動-『創作』,另一種是後設位置的藝術知識

而事實上似乎也是如此,或是即便如梅絡龐帝之於塞尚,德勒茲之於培根

藝術知識的位置又如何可能真正滲透進入藝術的生產行為本身呢?

又或是即便可以(比方說許多創作者自己同時也生產論述)

而又有哪篇之名的論述曾經描述了創作狀態究竟為何?

而我在藝術學院鬼混了這大半天,也許我逐漸可以用飄忽的方式去描述藝術的輪廓

卻仍然無法介入『創作』這個概念半分,偶爾靈光閃現的時候我覺得我好像抓的到

但說穿了,其實我連那是什麼都還不知道。

因此,對我而言,那還不是魔術師的技術,而是修行者的期望。

2011年9月19日 星期一

直觀描述下的自我,意識層次的我(le moi)

在此層次中的我俱有某種本質性的他者性

=>一種自我表演:越是看起來『像我』,就越是他者化

=>主體化=他者化(俱有異化的性質)

假定世上的第一個主体即是他者(人並非一張開眼就知道自己是主体,『主体』這種認識或定調,本身就是一種對比於他者的概念,因此他者絕對是先於主體的),因此所有對主體的認識與描述,皆是對於他者的描述。

因此,意識層次中的心靈,或著心靈上的滿足,不是一種內在價值,而相反的是一種仰裝為內在的外在價值,或是說,一切的價值,本質上都是外在的,都是他者的。

這個我,在主體化(他者化)之前應該是屬於某種絕對否定的位置,是有(在)的沒有,沒有(不在)的沒有。

因為假使區隔立足於他者位置的價值(有與在),那麼這個我,應該是連有與在,主体性,獨一性,皆為否定的狀態。

瘋狂,並不是過份的失去現實性,而相反的是過分的擁抱單一現實,一種信仰般的現實,因此投入動作更貼近信仰般的狂喜,他者完整的取代『我』,成為絕對的『我』,同時也是絕對的主体性,絕對的他者性。

最真的,就是最假的。最我的,就是最他的。

回台北路上,客運上撥著『阿瑪莉亞別墅』,不知到為什麼感到不適。

或是,關於那種關於意識/意志的細膩描述,已經不知道為什麼成為我無法接受的調子。

(只是這種調子不也很貼近藍色情挑?)

好膩好膩,一口都在也吃不下去了。

或是,這就是朱莉亞姐姐式的賤斥?

-------------------------------------------------

『他不是能夠做出選擇的人』

『但正因如此,那個人才能拯救世界』

-------------------------------------------------

transgression - narrative ?

在此層次中的我俱有某種本質性的他者性

=>一種自我表演:越是看起來『像我』,就越是他者化

=>主體化=他者化(俱有異化的性質)

假定世上的第一個主体即是他者(人並非一張開眼就知道自己是主体,『主体』這種認識或定調,本身就是一種對比於他者的概念,因此他者絕對是先於主體的),因此所有對主體的認識與描述,皆是對於他者的描述。

因此,意識層次中的心靈,或著心靈上的滿足,不是一種內在價值,而相反的是一種仰裝為內在的外在價值,或是說,一切的價值,本質上都是外在的,都是他者的。

這個我,在主體化(他者化)之前應該是屬於某種絕對否定的位置,是有(在)的沒有,沒有(不在)的沒有。

因為假使區隔立足於他者位置的價值(有與在),那麼這個我,應該是連有與在,主体性,獨一性,皆為否定的狀態。

瘋狂,並不是過份的失去現實性,而相反的是過分的擁抱單一現實,一種信仰般的現實,因此投入動作更貼近信仰般的狂喜,他者完整的取代『我』,成為絕對的『我』,同時也是絕對的主体性,絕對的他者性。

最真的,就是最假的。最我的,就是最他的。

回台北路上,客運上撥著『阿瑪莉亞別墅』,不知到為什麼感到不適。

或是,關於那種關於意識/意志的細膩描述,已經不知道為什麼成為我無法接受的調子。

(只是這種調子不也很貼近藍色情挑?)

好膩好膩,一口都在也吃不下去了。

或是,這就是朱莉亞姐姐式的賤斥?

-------------------------------------------------

『他不是能夠做出選擇的人』

『但正因如此,那個人才能拯救世界』

-------------------------------------------------

transgression - narrative ?

2011年9月10日 星期六

1 至少對作者而言,藝術不應該是『物』。

2 俱召換與拒斥效果的魔術師的能力

-------------------------------

『我們』這種稱呼,誰是『我們』,為什麼要是『我們』?

將眾凝聚成一,簡易的團結概念?在質的固定下執行量的累積?

這種操作方式在努力提出眾的同質性的同時,難道不也時常晃過了珍貴的差異性?

進而因為共同的口號縮窄了詮釋的廣度?這是必要之惡嗎?

聯展形式的理由是甚麼?

是它確實的提供了些什麼?還是單純只是現實原則下的習以為常?

那假使資源充沛,是不是理所當然的人人都會更喜歡個展?

答案之於我是否定的,主因是其實我多少有點卷膩於聽某人說他自己

或是說,單一出發點的陳述很難推展出什麼令人欣喜若狂的視野(也許是我目前的武斷偏見)

用眾去取代一,似乎是某種自然的方法,然而,要如何讓眾始終是眾?

並且讓眾的特殊性真正的發揮出來呢? 民主?

2 俱召換與拒斥效果的魔術師的能力

-------------------------------

『我們』這種稱呼,誰是『我們』,為什麼要是『我們』?

將眾凝聚成一,簡易的團結概念?在質的固定下執行量的累積?

這種操作方式在努力提出眾的同質性的同時,難道不也時常晃過了珍貴的差異性?

進而因為共同的口號縮窄了詮釋的廣度?這是必要之惡嗎?

聯展形式的理由是甚麼?

是它確實的提供了些什麼?還是單純只是現實原則下的習以為常?

那假使資源充沛,是不是理所當然的人人都會更喜歡個展?

答案之於我是否定的,主因是其實我多少有點卷膩於聽某人說他自己

或是說,單一出發點的陳述很難推展出什麼令人欣喜若狂的視野(也許是我目前的武斷偏見)

用眾去取代一,似乎是某種自然的方法,然而,要如何讓眾始終是眾?

並且讓眾的特殊性真正的發揮出來呢? 民主?

2011年9月9日 星期五

訂閱:

文章 (Atom)

幣騎(正)

幣騎(正) 杖四(正)

杖四(正) 幣后(正)

幣后(正) 劍一(正)

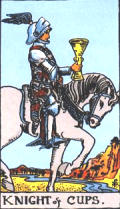

劍一(正) 杯騎(正)

杯騎(正) 月亮(正)

月亮(正) 皇帝(正)

皇帝(正)